【常德百件事之二十三】解绑的手脚,苏醒的大地|常德农村改革纪实(1980-1983)

来源:民生在线 责任编辑:吴思奇 时间:2025-08-06 16:58:36

编者按:说起咱常德,那可是沅水边上扎了根的老城,烟火气十足。祖祖辈辈的故事能从河街摆到太阳山。今天,我们将一同拨开岁月的烟云,探寻那些深深烙印在这片土地上、与我们血脉相连的历史大事。

1980年的常德农村,正经历着一场改写历史的变革。人民公社体制下,“大锅饭”让农民积极性尽失,澧县老农杨祖发的感叹“出工一条龙,做事一窝蜂,年底分红两手空”道出普遍困境,临澧县某生产队因磨洋工,眼睁睁看着暴雨淋坏粮食,众人却一脸无奈。

变革暗流早已涌动。1980年夏,澧县车溪公社南岳大队35户社员按手印分水田,老支书喊出“饿死不如闯祸”,与安徽小岗村遥相呼应。同年年底,汉寿县洲口公社“联产到劳”的自留地郁郁葱葱,与荒芜的集体田形成刺眼对比,旧体制的弊端显露无遗。

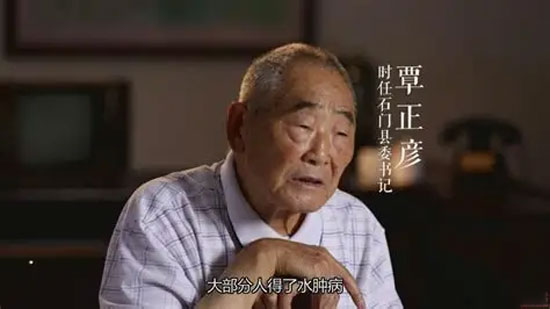

地方干部展现非凡担当。1980年12月,桃源县委书记覃正彦听取菖蒲公社书记刘清池关于社员“偷分田”的汇报后,果断拍板:“让他们试!”面对“可能导致两极分化”的警告,他以“翻盘会误农时”据理力争。不久,地委副书记文启龙在调研中亲眼见到“包产”田长势喜人,鲜明提出:“农民的选择就是生产力的方向。”

改革的证据日益确凿。1981年3月,地委会议上,改革派以澧县车溪公社分包田亩产高40%的数据说服众人,文启龙一锤定音“尊重群众选择”。至1982年春,全地区除澧县外全面实行包干到户。到1983年,全区粮食总产较1978年增长31.8%,农民收入翻番。“交够国家的,留足集体的,剩下全是自己的”——这句新民谚,说出了农民成为土地主人的喜悦。

这场变革彻底打破了旧体制的桎梏。四十年后,当无人机掠过沅澧平原的稻田精准施肥时,历史仍在回响:给予土地尊严,赋予农民自主,大地必以丰饶相报。这一朴素的真理仍在稻浪中回响。